Nach der Vorstellung der Bildtafeln zu den Führungsdiensten von Marine und Luftwaffe in der Bundeswehr wird die Serie zu o.a. Bildtafelausstellung abschließend mit Anmerkungen zu den Bildtafeln über den Einsatz der Fernmelde‑, Führungsunterstützungs‑, Informationstechnik- und Elektronischen Kampfführungstruppe im Rahmen der Besonderen Auslands- sowie Hilfseinsätze der Bundeswehr (1990 — 2021) fortgesetzt und abgeschlossen.

Oberst a.D. Peter Uffelmann

Erste Einsätze von Truppenteilen bzw. Teileinheiten oder von Angehörigen der Fernmeldetruppe bzw. des damaligen Truppenfernmeldeverbindungsdienstes im Rahmen von Auslands- sowie Hilfseinsätzen der Bundeswehr begannen bereits wesentlich früher als 1990 und umfassen daher mehr als die auf den Bildtafeln 66 — 70 dargestellten im Zeitraum 1990 — 2021.

Schon Anfang März bis Anfang April 1960 kam Fernmeldepersonal von Heer und Marine in Stärke von 17 Mann im Rahmen des ersten größeren humanitären Hilfseinsatzes der Bundeswehr nach einem Erdbeben in Marokko Ende Februar 1960 im Raum Agadir zum Einsatz.

Angehörige des Einsatzkontingents im Raum Agadir — 1960, Bild: Quelle 5

Auch im Rahmen des ersten Hochwasser-Katastrophenhilfseinsatzes der Bundeswehr nach einer Sturmflut im Jahr 1962 im Raum Hamburg kamen wahrscheinlich Truppenteile der Fernmeldetruppe bzw. Teileinheiten des damaligen Truppenfernmeldeverbindungsdienstes zum Einsatz – sowohl in ihrer originären Rolle als Fernmelder, als auch als Hilfskräfte bei Deichverstärkungen, Rettung von durch das Hochwasser eingeschlossenen Personen und bei den späteren Aufräumarbeiten, auch wenn dies in den öffentlich zugänglichen Berichten nicht im Einzelnen aufgeführt ist.

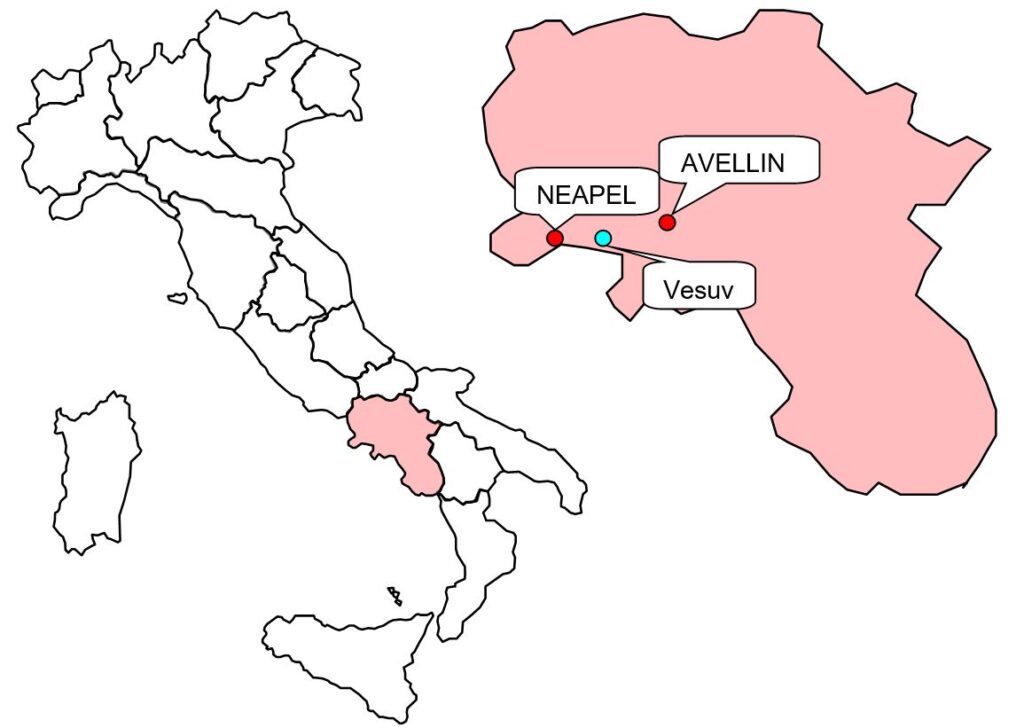

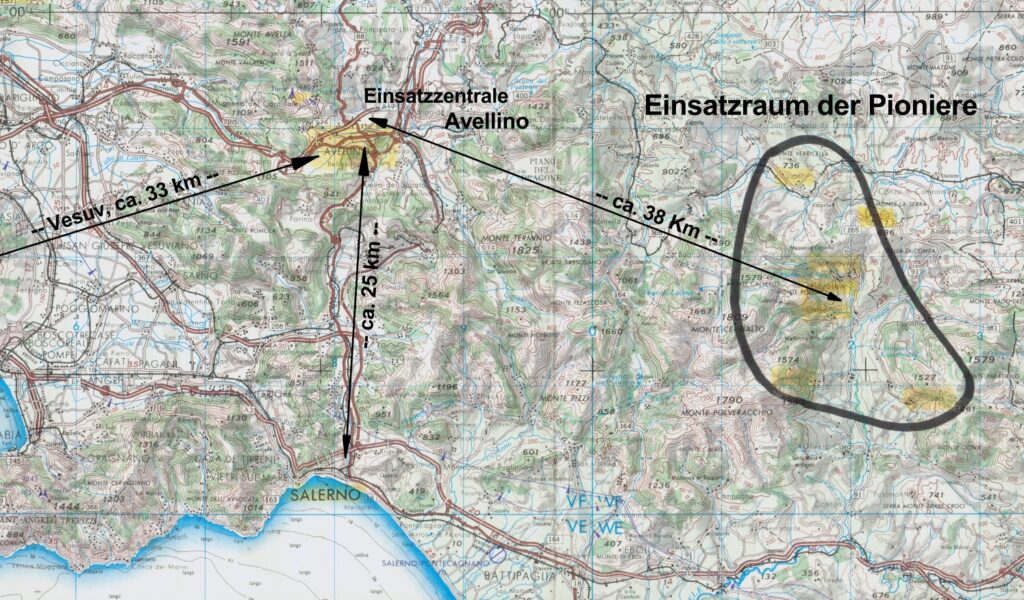

Dies gilt auch für die beiden Erdbeben-Katastrophenhilfseinsätze in Italien: 1976 im Friaul, wo unter Führung des Korpspionierkommandeurs des damaligen II. (GE) Korps sowie im Rahmen des dort von Mitte — Ende Mai eingesetzten damaligen Gebirgspionierbataillons 8 mit Teilen von Pionierbataillon 4 und 10, ABC-Abwehrbataillon 210, Feldjägerbataillon 290 sowie von Fernmeldebataillon 210 sowie später (Anfang — Ende Juni) des damaligen Leichten Pionierbataillons 240 mit Teilen von Pionierbataillon 4 und 10, Amphibisches Pionierbataillon 230, Schweres Pionierbataillon 210 sowie Panzerpionierkompanie 280 sicherlich auch die jeweiligen Fernmeldezüge sowie vermutlich auch ein 400-W-HF-Schreibfunktrupp (vgl. mit 1980/81) für die direkte Verbindung nach Deutschland beteiligt waren, und 1980/81 in Süditalien im Raum Avellino — Materdomini (ca. 60 km südostwärts von Neapel), wo wiederum unter Führung des Korpspionierkommandeurs des damaligen II. (GE) Korps von Ende November bis Ende Dezember zunächst das um Teile von Pionierbataillon 4 und 10, Amphibisches Pionierbataillon 230 sowie Schweres Pionierlehrbataillon 210 verstärkte Leichte Pionierbataillon 240, von Ende Dezember bis Ende Januar Gebirgspionierbataillon 8 – um Teile von Pionierbataillon 4 und 10, Amphibisches Pionierbataillon 230, Schweres Pionierlehrbataillon 210, 2./Schwimmbrückenbataillon 260, ABC-Abwehrlehrbataillon 210 und Instandsetzungsbataillon 220 verstärkt – als „Katastropheneinsatzverband“ (KEV) mit über 900 Soldaten sowie fast 300 Fahrzeugen und Pioniermaschinen eingesetzt waren – dabei aber auch zwei 400-W-HF-Schreibfunktrupps (davon 1x als Reserve) der damaligen 4./FmBtl 210 aus Dillingen/Donau für die direkte Verbindung nach Deutschland und – aufgrund seiner italienischen Sprachkenntnisse eingesetzt als Verbindungsoffizier und S2 im Gefechtsstand von Pionierkommando 2 – der damalige Oberleutnant und S2 des damaligen FmBtl 210 sowie spätere Oberst und das heutige Mitglied des Fernmelderings e.V. Hans-Peter Grünebach.

Geographische Lage und Karte des Raums Avellino — Materdomini, Graphiken: Quelle 6

Erdbebenintensitätskarte des Raums Avellino — Materdomini (VII = sehr stark/mässige Schäden, VIII = zerstörend/Schäden an vielen alten Häusern, IX = verwüstend/starke Schäden an schwachen Gebäuden)

Graphik: Quelle 7

Am Abend des 27. November war das damalige Fernmeldekommando 2 beauftragt worden, die Abstellung von zwei 400-W-HF-Schreibfunktrupps und eines Fernmeldeoffiziers mit italienischen Sprachkenntnissen zu prüfen: Bereits am 28. November, einem Freitag gegen 09:00 erfolgte daraufhin die Befehlsausgabe auf Ebene der 4./FmBtl 210 in Dillingen/Donau, für diese beiden Schreibfunktrupps mit insgesamt je einem Feldwebel und Unteroffizier ohne Portepee sowie acht Mannschaften bis 17:00 Marschbereitschaft herzustellen sowie sich dabei auf eine Einsatzdauer von vier Wochen einzustellen. Am Samstag, 29. November um 06:30 war Abmarsch zur Bahnverladung in Ingolstadt, wo trotz kräftigem Schneefall in der Nacht und Eisglätte auf der Marschstraße gegen 08:30 der Sammelpunkt erreicht wurde sowie nach einer Einweisung in die Bahnverladung und Empfang des Materials hierfür ab 13:00 mit dieser begonnen werden konnte: Gegen 17:00 verließen beide HF-Schreibfunktrupps mit dem ersten Zug den Güterbahnhof Ingolstadt und begannen ihren Bahntransport von ca. 1.800 km über Kufstein – Innsbruck — Brenner – Bologna – Rimini – Ancona – Rom nach Caserta, wo am Montag, 1. Dezember — 05:00 entladen werden sollte.

Bahnverladung der HF-SchrFuTrp in Ingolstadt

Bild: Quelle 6

Aufgrund einer Verzögerung durch die Entladung von zwei weiteren Zügen aus Passau mit dem Personal und Material des Leichten Pionierbataillons 240 begann nach einem fast 40-stündigen Bahntransport ab 07:30 die Entladung in Caserta, von wo ab etwa 13:00 der Weitermarsch nach Avellino begann, das um 15:30 erreicht wurde: Auf einem ehemaligen Sportplatz in einer Kaserne der italienischen Armee wurde neben dem Gefechtsstand von PiKdo 2 aufgebaut und um 19:40 die HF-Schreibfunkverbindung nach Ulm hergestellt.

Aufbauplatz der HF-SchrFuTrp in Avellino und Trp-Besatzung mit OLt Grünebach (ganz vorne)

Bilder: Quelle 6

Darüber hinaus wurde auch noch eine VHF-Schreibfunkverbindung vom Kloster am Monte Vergine oberhalb von Avellino nach Materdomini, dem Einsatzraum des Pionierbataillons hergestellt und betrieben.

Am 27. Dezember traf die zweite Truppbesatzung zur Ablösung ein, die erste Truppbesatzung wurde nach Deutschland ausgeflogen sowie die HF- und VHF-Schreibfunkverbindung noch bis zum Ende des Katastrophenhilfseinsatzes durch Gebirgspionierbataillons 8 am 29. Januar gehalten sowie betrieben.

Auch bei der Kurdenhilfe von April bis Juni 1991 im West-Iran kamen ebenfalls Fernmeldepersonal sowie ‑mittel zum Einsatz, um Fernmeldeverbindungen nach Deutschland und im Einsatzland herzustellen, zu halten und zu betreiben.

Dabei kamen auch Soldaten des LLFmLehrBtl 9 zum Einsatz: Am 8. Mai wurde als einer der ersten der damalige Hauptmann Jürgen Schick — heute Oberst a.D. und Beisitzer im Vorstand sowie Webmaster des Fernmelderings e.V. — aufgrund seiner Erfahrungen aus seiner Zeit in der LLFmKp 9 AMF(L) mit Kräften des FmBtl 230 nach Bakhtaran geschickt, um dort mittels von der Deutschen Bundespost angemieteten Satelliten-Kommunikationsanlagen die Fernmeldeverbindungen nach Deutschland sicherzustellen. Dort wurde die ersten 14 Tage ein ständig besetzes Lagezentrum IRAN aus Soldaten der Fernmeldeeinsatzgruppe der 1.LLDiv gebildet. Im weiteren Verlauf erhielten noch der damalige Funker Marco Deberen und der damalige Hauptfeldwebel Albert Mandel einen Einsatzauftrag, letzterer mit sechs mobilen HF-Funkgeräten aus NVA-Beständen. Der Einsatz der deutschen Soldaten endete schließlich am 22. Juni 1991.

Nachdem die Verbindungen ins Heimatland sichergestellt waren, war Hptm Jürgen Schick im Flüchtlingslager eingesetzt.

Bild: Jürgen Schick

Beim Einsatz eines deutschen Feldhospitals in Phnom Phen zur Unterstützung der UN-Friedensmission United Nations Transitional Authority Cambodia (UNTAC) in Kambodscha kamen von Mai 1992 bis Oktober 1993 für jeweils vier Monate auch drei Fernmeldesoldaten des damaligen Fernmeldebataillons 920 aus Kastellaun zum Einsatz, welche u.a. die erstmals für Fernmeldeverbindungen nach Deutschland genutzten mobilen einkanaligen Satellitenkommunikationsanlagen der zivilen „International Maritime Satellite Organization“ (INMARSAT) und eine Kommunikationszentrale mit 30-er Vermittlung für die hospitalinterne Kommunikation betrieben sowie die Betreuungskommunikation sicherstellten.

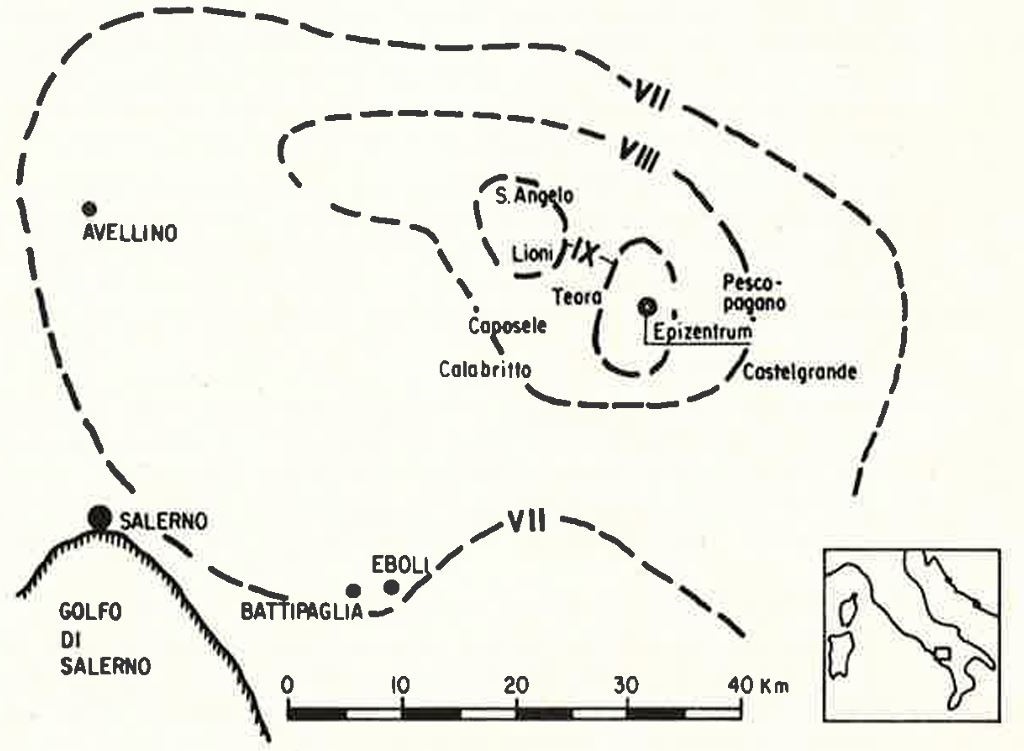

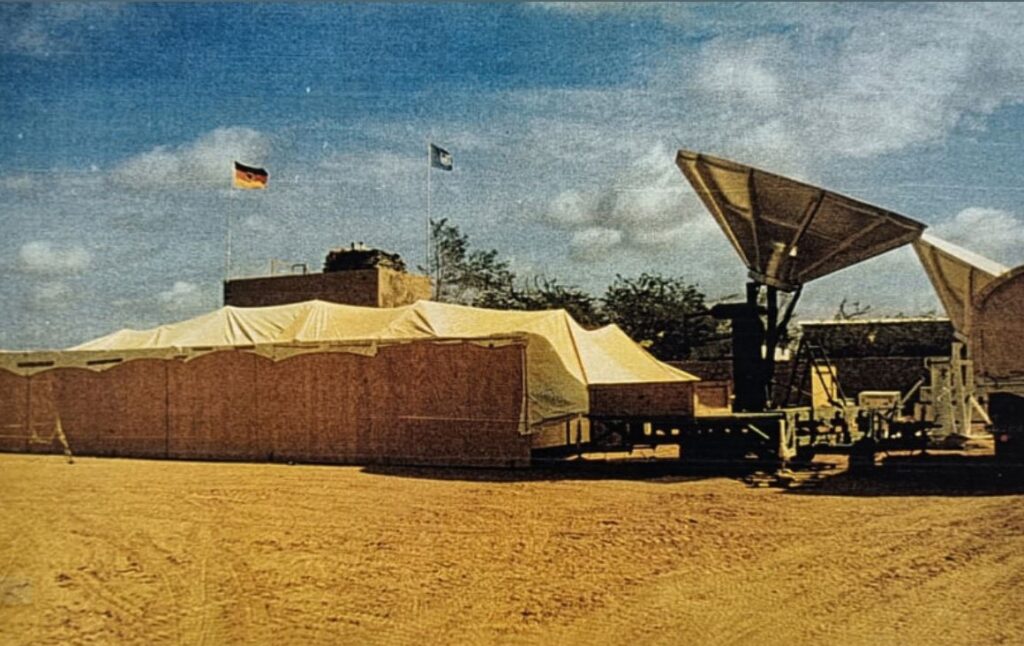

Die deutsche Beteiligung an der UN-Mission „UNOSOM II“ in Somalia (Mai 1993 — März 1994) mit einem Unterstützungsverband in Regimentsstärke – zu dem u.a. auch eine Kompanie des damaligen Fernmeldebataillons 4 aus Regensburg mit je einem Funk‑, Weitverkehrs‑, Satellitenkommunikations- und Fernsprechbau-Zug gehörte – machte es erforderlich, daß für die Fernmeldeverbindungen nach Deutschland über eine Entfernung von etwa 6.500 km neben einer HF-Schreibfunkverbindung auch erstmals Mehrkanal-Satellitenkommunikationsverbindungen (SATCOM) verwendet wurden, wobei die HF-Schreibfunkverbindung zwischen den deutschen Unterstützungskräften im Raum Belet Uen/Beled Weyne und dem damaligen Stab des III. (GE) Korps in Koblenz mit ihrer nur geringen Informationsübertragungskapazität lediglich überlagernd genutzt, aber bei Bedarf auch auf Sprechfunk umgeschaltet und über Funküberleitstellen mit Telefonnetzen verknüpft werden konnte.

Darüber hinaus waren auch Übertragungskanäle zwischen den deutschen Unterstützungskräften im Raum Belet Uen/Beled Weyne und der deutschen Logistikbasis in Dschibuti/Djibouti erforderlich: Über die Mehrkanal-SATCOM-Verbindungen wurden dazu Transitbündel für die AUTOKO-Knotenvermittlungen in Koblenz, Dschibuti/Djibouti und Belet Uen/Beled Weyne geschaltet, wobei der Lufttransportpunkt in Dschibuti/Djibouti zusätzlich an das Automatische Führungsfernmeldenetz der Luftwaffe (AUTOFÜFmNLw) angeschlossen wurde, wodurch AUTOKO und AUTOFÜ auch dem Unterstützungsverband in Somalia zur Verfügung standen.

Darüber hinaus wurden in Mayen und Koblenz für den Fernsprechbetrieb Netzübergänge in das Allgemeine Fernsprechwählnetz der Bundeswehr (AllgFsprWNBw) sowie in Kastellaun eine Fernschreib- und Telefax-Überleitstelle zwischen Somalia sowie Deutschland eingerichtet. Die Fernsprechverbindungen konnten nachts auch privat für die sogenannte Betreuungskommunikation mitgenutzt werden – vorausgesetzt, daß dadurch keine zusätzlichen Kosten entstanden, was stark genutzt wurde, wie der Spitzenwert von 4.957 Privatgesprächen in einer Kalenderwoche zeigt.

SATCOM-Verbindungsplan und ‑Bodenstation bei UNOSOM II

Graphik: Quelle 1, Seite 216; Bild rechts: Bildtafel 54

Um den Bedarf an SATCOM-Bodenstationen zu decken, wurden sieben zivile, mobil einsetzbare 5‑Kanal-SATCOM-Geräte beschafft sowie in Bundeswehrfahrzeuge von FmBtl 930 und FmBtl 960 eingerüstet sowie für FmBtl 970 ein 27-Kanal-SATCOM-Trupp bei der Deutschen Telekom AG angemietet, wobei Übertragungskapazitäten via INTELSAT lediglich über zivile Betreibergesellschaften angemietet werden konnten. Darüber hinaus waren 13, später 18 Einkanal-INMARSAT-Trupps aus dem Bestand von FüUstgBrig 900 verfügbar. Insgesamt konnte somit ein zuverlässiges Übertragungssystem bereitgestellt werden, das im Durchschnitt eine Verfügbarkeitsrate von mehr als 95% bot.

Erst nach Beendigung dieser deutschen UNOSOM-Beteiligung und diversen Umrüstungen gemäß Bundeswehrforderungen konnten allerdings die o.a. sieben 5‑Kanal-SATCOM-Geräte regulär eingeführt und auf bis zu 30 Einzelkanäle á 64 kBit/s oder je 2.048 kBit/s als Bündel leistungsgesteigert werden. Sie wurden danach durch FüUstgBrig 900 (FmBtrbRgt 920: Einkanal-SATCOM und HF-Funk, FmVbdgRgt 930: Mehrkanal-SATCOM und 120-Kanal-Richtfunk) vor allem für Out-of-area-Einsätze bereitgehalten und eingesetzt, wozu auch seit Ende Januar 1998 bis heute in Gerolstein eine ortsfeste Mehrkanal-SATCOM-Bodenstation betrieben wird.

Der u.a. von Soldaten des damaligen FmRgt 990 fernmeldetechnisch sichergestellte UN-Einsatz United Nations Protection Force (UNPROFOR) in Bosnien-Herzegowina (1992 — 1995) führte zur Verwendung von kleineren transportablen Satellitenanlagen und Nutzung von INMARSAT-Satelliten, die Verbindungen sowohl innerhalb des Einsatzgebietes – anstelle von geländebedingt nur teilweise nutzbaren VHF-Funkverbindungen, als auch nach Deutschland ermöglichten.

INMARSAT-Anlagen, Bilder: Bildtafel 55

Die Teilnahme an den NATO-Missionen auf dem Balkan – Implentation Force (IFOR; 1995 — 1996) und Stabilization Force (SFOR; 1996 — 2004) in Bosnien-Herzegowina sowie Kosovo Force (KFOR; seit 1999) im Kosovo – erforderte bei IFOR/SFOR den Einsatz einer aus zahlreichen Fernmeldeverbänden sowie ‑einheiten zusammengestellten deutschen Fernmeldekompanie, bei KFOR anfangs Fernmeldekräfte in der Stärke eines Bataillons und schloß auch den Einsatz von EloKa-Kräften ein: So kam z.B. im Rahmen von SFOR eine EloKa-Taskforce mit einer Personalstärke von nur 30 bis 45 zum Einsatz, die im Raum Mostar eine kleine Erfassungszentrale mit dem Auftrag betrieb, ggf. Warnmeldungen und Lagebeiträge vorzulegen sowie Elektronische Gegenmaßnahmen vorzubereiten. Dazu standen zudem drei gepanzerte Peiltrupps (1- 200 MHz auf TPz „Fuchs“) für punktuelle Einsätze zur Verfügung, während zwei gepanzerte Störtrupps („Hummel“) in Bereitschaft gehalten wurden.

Die EloKa-Taskforce bei KFOR hatte eine Personalstärke von etwa 70 Soldaten.

Gepanzerter Funktrupp in Bosnien-Herzegowina und Abbau einer Ku-Band-SATCOM-Bodenstation in Filipovici (Bosnien)

Bilder: Bildtafel 67

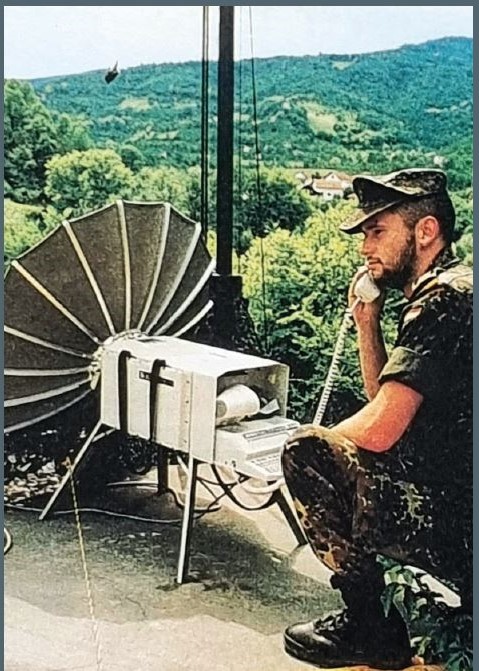

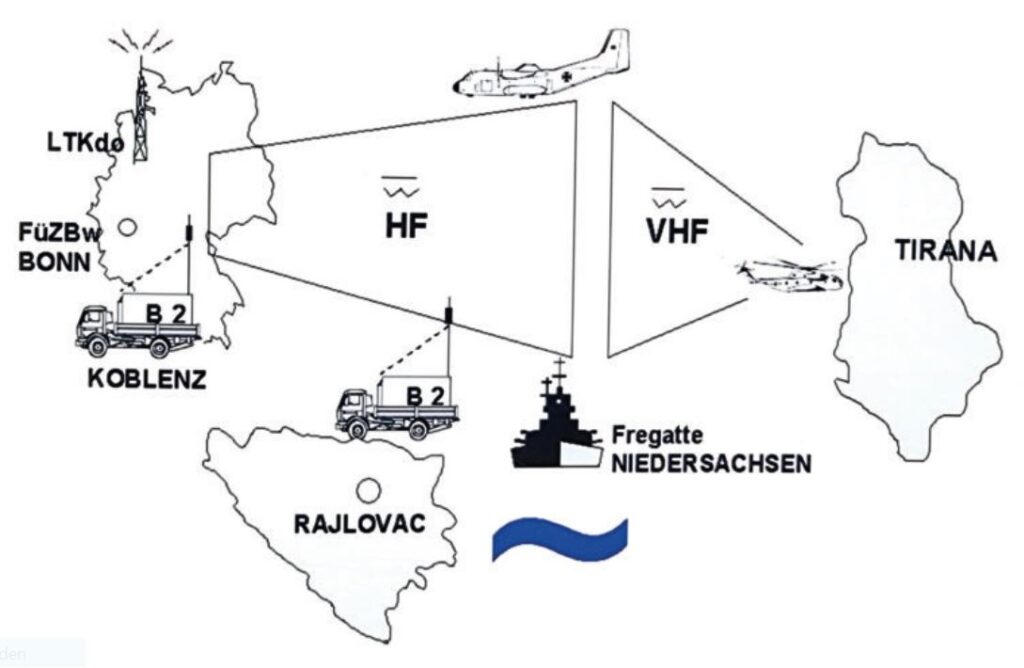

Im Rahmen von SFOR wurde am 14. März 1997 auch die Operation „LIBELLE“ durchgeführt, eine innerhalb von 24 Stunden schnell improvisierte Evakuierung von 99 Personen aus 23 Nationen, darunter 21 Deutsche, mit mittleren Transporthubschraubern CH-53 aus Tirana in Albanien, bei der es zu einem teilstreitkraftübergreifenden Fernmeldeeinsatz von Fernmeldekräften des Heeres, der Luftwaffe und der Marine kam.

Funkeinsatz während der Evakuierungsoperation LIBELLE

Bild: Bildtafel 69

Das Stabs-/Fernmeldebataillon bei KFOR war Anfang 1999 zunächst für einen Blauhelmeinsatz im Rahmen der UN im Kosovo geplant gewesen: Es wurde aus dem damaligen St/FmRgt 4 in Regensburgzusammengestellt und unter Führung des damaligen Oberstleutnant Jürgen Schick nach Ohrid in Mazedonien verlegt, um von dort im Rahmen der Kosovo Verification Mission (KVM) dann in den Kosovo zu verlegen. Nachdem sich die serbische Führung geweigert hatte, den Vertrag von Ramouillet zu unterzeichnen, und den daraufhin durchgeführten NATO-Luftangriffen auf Serbien und Kosovo, einigten sich dann Anfang Juni 1999 NATO und Serbien mit dem Abkommen von Kumanovo auf die Stationierung einer NATO-geführten Friedenstruppe unter UN-Mandat.

Somit verlegte das Stabs-/Fernmeldebataillon am 12. Juni auf dem Landmarsch durch Albanien nach Prizren in den Kosovo: Dort wurde in einer aufgelassenen Fabrik der Gefechtsstand der Multinationalen Brigade Süd eingerichtet sowie die Fernmeldeverbindungen zu den Einsatzbataillonen und nach Deutschland hergestellt.

Im Folgekontingent verlegte der Gefechtsstand und das Fernmeldebataillon in ein Feldlager bei Prizren, das in einer ehemaligen Kaserne der jugoslawischen Armee eingerichtet wurde. Der Einsatz in Prizren dauerte bis ins Jahr 2019.

Im Zusammenhang mit KFOR fand von April bis September 1999 in Albanien der erste humanitäre Einsatz der NATO statt, bei dem die Allied Mobile Force (AMF) als Albania Force (AFOR) zum Einsatz kam. Die Führungsunterstützung für das damalige AMF-Hauptquartier und die Fernmeldeverbindungen für den Unterstützungsverband Albanien wurden dabei durch die damalige Luftlandefernmeldekompanie AMF(L) 9 aus Dillingen/Donau unter Führung des damaligen Hauptmanns Ingo Handschuh – heute Oberstleutnant a.D. – in Durres/Albanien sichergestellt.

Fernmeldestaffel der LLFmKp 9 an einem exponierten Aufbauplatz angelehnt an eine albanische SATCOM-Anlage

Bild: Bildtafel 69

Weitere Fernmeldeeinsätze der Bundeswehr im Ausland in den Jahren 2001 — 2003 sind auf Bildtafel 69 dargestellt, ihre allgemeinen Rahmenbedingungen auf Bildtafel 66.

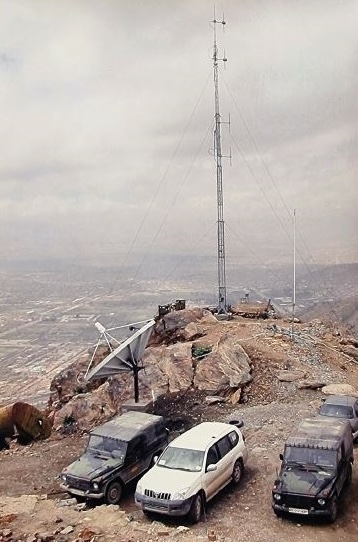

Für die taktischen Fernmeldeverbindungen des im Frühjahr 2002 im Kern aus dem Stab der damaligen LLBrig 31 gebildeten Hauptquartiers der Kabul Multinational Brigade (KMNB) im „Camp Warehouse“ in Kabul und des im Frühjahr bis Sommer 2003 im Kern aus dem Stab des Deutsch-Niederländischen Korps gebildeten Hauptquartiers der International Security Assistance Force (ISAF) in Kabul/Afghanistan wurde aus dem niederländischen Fernmeldesystem TITAAN, dem deutschen AUTOKO 90 und AUTOFüFmN der Luftwaffe sowie aus ziviler Technik, wie z.B. TETRAPOL, ein örtliches Fernmeldenetz aufgebaut. Die Fernmeldeverbindungen von Deutschland nach Kabul und zum Lufttransportstützpunkt Termez in Usbekistan wurden mittels Mehr- und Einkanal-SATCOM sowie über HF-Schreibfunk betrieben.

AUTOKO-Antennenmast und SATCOM-Antennen im „Camp Warehouse“ in Kabul, Bilder: Bildtafel 68

Relais-Antenne auf dem „TV Hill“ in Kabul

Bild: Bildtafel 68

Zu den Fernmeldern des deutschen ISAF-Truppenkontingents gehörten auch etwa 30 Soldaten einer EloKa-Taskforce, die vom EloKaBtl 932 gestellt wurde, von denen vier bei dem ersten Selbstmordanschlag gegen deutsche Kräfte am 7. Juni 2003 in Kabul zu Tode kamen.

EULE-Trupp bei ISAF

Bild: Bildtafel 68

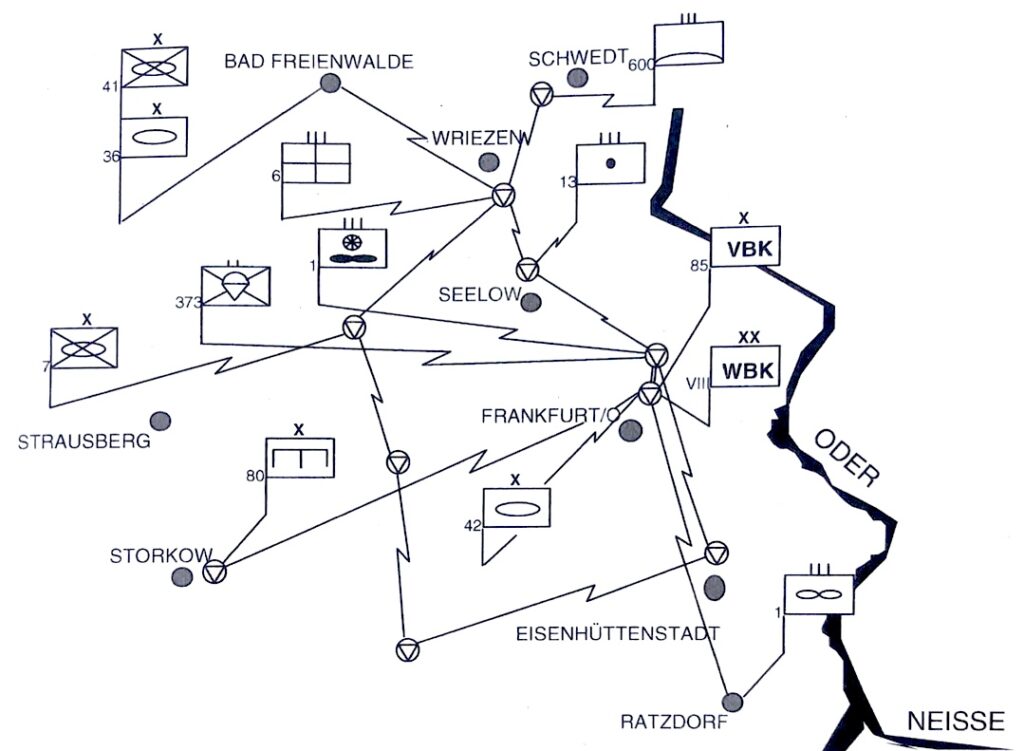

Zum ersten großen Fernmeldeeinsatz im Rahmen des bis dahin größten Hochwasser-Katastrophenhilfseinsatzes der Bundeswehr kam es an der Oder im Jahr 1997: Dabei wurde die Notwendigkeit hierfür offensichtlich anfangs noch sehr unterschiedlich beurteilt – während im Vorbefehl des damaligen IV. Korps vom 16. Juli für einen möglichen Katastropheneinsatz der Bundeswehr die unterstellten damaligen WBK I/6. PzGrenDiv, WKB VII/13. PzGrenDiv und WBK VIII/14. PzGrenDiv sowie die damalige FüUstgBrig 4 und LMechBrig 1 immerhin schon beauftragt wurden, die für den Einsatz notwendigen Fernmeldemittel zu überprüfen, wurde noch im Befehl Nr. 1 des damaligen HFüKdo für die Vorbereitung der Katastrophenhilfe vom 17. Juli die unterstellte damalige FüUstgBrig 900 lediglich beauftragt, sich darauf einzustellen, mit Sprachmittlern der damaligen Frontnachrichtenlehrkompanie 300 kurzfristig zu unterstützen – Regelungen zur Führungsunterstützung fehlten dagegen völlig. Aber auch im Befehl Nr. 2 des IV. Korps vom selben Tag wurde FüUstgBrig 4 nur beauftragt, sich darauf einzustellen, ggf. in Polen eingesetzte Kräfte anzuschließen und auch hier fehlten Regelungen zur Führungsunterstützung völlig.

Einsatzraum der Hilfskräfte an der Oder 1997

Bild: Bildtafel 70

WBK VIII/14. PzGrenDiv beauftragte allerdings schon am 17. Juli sein damaliges St-/FmBtl 801 zunächst, die drei gemäß Katastrophenalarmplanung vorgesehenen VHF-Funktrupps auch am bevorstehenden Wochenende (18. — 20. Juli) für einen möglichen Einsatz im Raum Frankfurt/Oder in Bereitschaft zu halten, entschied sich dann aber aufgrund der durch die Medienberichterstattung bekanntgewordenen Entwicklung der Hochwasserlage, anstelle der Funktrupps hierfür eine AUTOKO-Kompanie im 5. Ausbildungsmonat vorzusehen. Nachdem die unverzügliche Erkundung durch den Kompaniechef dieser Kompanie, den damaligen Hauptmann und späteren Oberst sowie Vorsitzenden des Fernmelderings e.V. (2014 — 2016) Manfred Kutz, beim damaligen, regional zuständigen VBK 85 in Frankfurt/Oder, das zunächst die ersten Hilfskräfte der Bundeswehr führte, eine sehr angespannte Lage ergab, wurde seine Kompanie in Marsch gesetzt, um VBK 85 und diese Hilfskräfte im Raum Frankfurt/Oder mittels AUTOKO zu verbinden.

Schon am 18. Juli konnte so mit Abstützung auf eine Knotenvermittlung (KnV) an der damaligen Grundnetzschalt- und ‑vermittlungsstelle der Bundeswehr (GSVBw) in Frankfurt/Oder, die den Übergang in das AllgFsprWNBw und das feste Netz der Deutschen Telekom AG ermöglichte, eine AUTOKO-Verbindung vom unmittelbar an der Oder gelegenen VBK 85 zur höhergelegenen Oderland-Kaserne hergestellt werden, wo ein Teil der ersten Hilfskräfte der Bundeswehr untergebracht war. So wurde außerdem eine Ausweichmöglichkeit für VBK 65 in die Oderland-Kaserne geschaffen, falls es zu einer Überflutung seiner Fernmelde- und Elektroanlage gekommen wäre.

Am 19. Juli wurde diese erste AUTOKO-Verbindung um eine Richtfunkverbindung zur damaligenPionierbrigade 80 in Storkow erweitert, wodurch erste wichtige Grundlagen für den weiteren Fernmeldeeinsatz, vor allem für den Übergang in feste Fernmeldenetze gelegt wurden.

Einsatzbesprechung in der Oderland-Kaserne in Frankfurt/Oder – der damalige Oberstleutnant Klaus-Dieter Bermes, Kommandeur des St/FmBtl 801 (Mitte); Oberstleutnant Tremmel (links), Kommandeur des FmBtl 430 (?) und Hauptmann Kutz (rechts)

Bild: Bildtafel 70

Als am 21. Juli weitere AUTOKO-Kräfte erforderlich wurden, um die Fernmeldeverbindungen für die beabsichtigte neue Führungsorganisation zum anlaufenden Großeinsatz zur Hochwasserhilfe mit dem WBK-Gefechtsstand in Frankfurt/Oder sowie den Gefechtsständen der Einsatzführungsstäbe Nord (PzGrenBrig 41) in Bad Freienwalde und Süd (PzBrig 42 „Brandenburg“ – wo damals der Autor als G3 und ChdSt tätig war) in Müllrose sicherzustellen, wurden diese durch das damalige FmBtl 430 aus Blankenfelde gestellt.

Aufbau einer AUTOKO-Knotenvermittlung von FmBtl 430 in der Oderland-Kaserne in Frankfurt/Oder

Bild: Bildtafel 70

Nach einem ersten Oder-Deichbruch in der Ziltendorfer Niederung bei Brieskow-Finkenheerd am 23. Juli verschärfte sich die Hochwasserlage an der Oder in dramatischer Weise, was den Einsatz weiterer Hilfskräfte erforderlich machte, für deren Führung weitere AUTOKO-Verbindungen durch weitere AUTOKO-Kräfte hergestellt werden mussten: Hierzu war in zwei Etappen der Rückgriff auf fast alle Fernmeldeverbände des Heeres notwendig, da aufgrund des AUTOKO-Einsatzes bei SFOR sowie umfangreicher Truppenversuche mit und Umrüstungen auf AUTOKO 90 die personelle sowie materielle Verfügbarkeit der AUTOKO-Kräfte in den einzelnen Fernmeldeverbänden sehr begrenzt war.

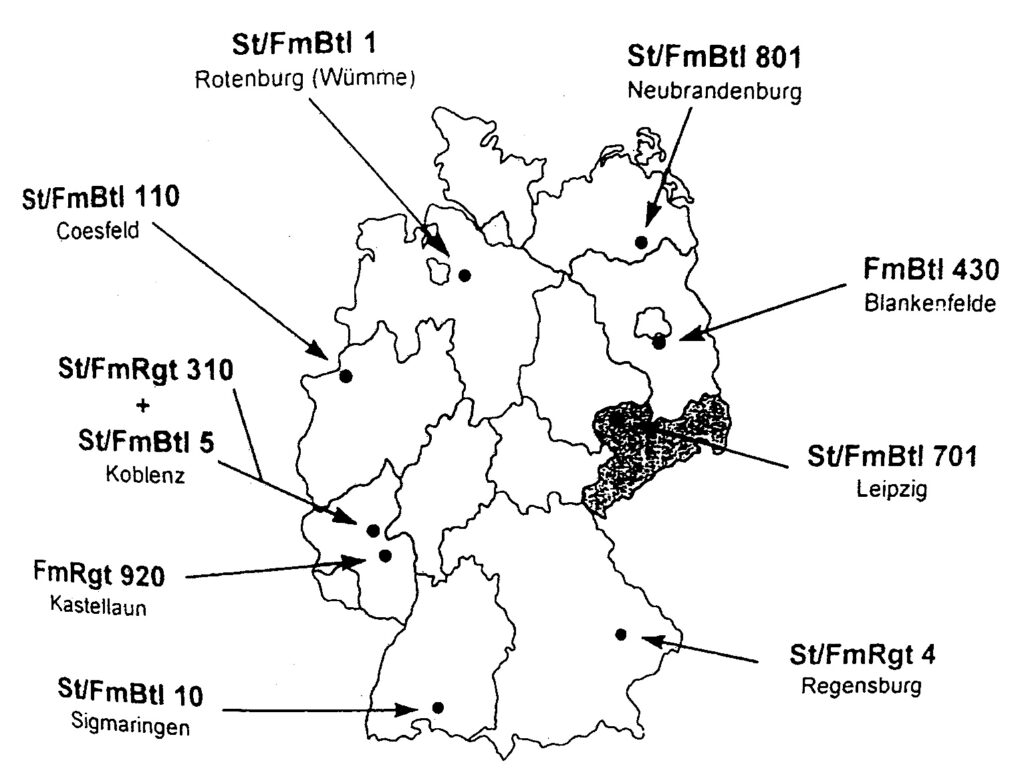

Am Hochwassereinsatz an der Oder in 1997 beteiligte Fernmeldeverbände

Bild: Quelle 2, Anlage B.37

Der Einsatz von AUTOKO bis auf Verbandsebene der Hilfskräfte wurde erforderlich, weil ihre Führung durch die Einsatzführungsstäbe über VHF-Funk aufgrund der großen Entfernungen sowie nur wenigen „Hohen Punkten“ in der Oder-Niederung kaum möglich war, und Standardtelefonanschlüsse der Deutschen Telekom AG zumindest anfangs nicht in der erforderlichen Anzahl sowie Schnelligkeit geschaltet werden konnten.

Darüber hinaus wurden die Verbände – wo immer möglich – auch an das AllgFsprWNBw angeschlossen, was auch die rasche Übermittlung schriftlicher oder graphischer Informationen mit Telefax-Geräten zuließ.

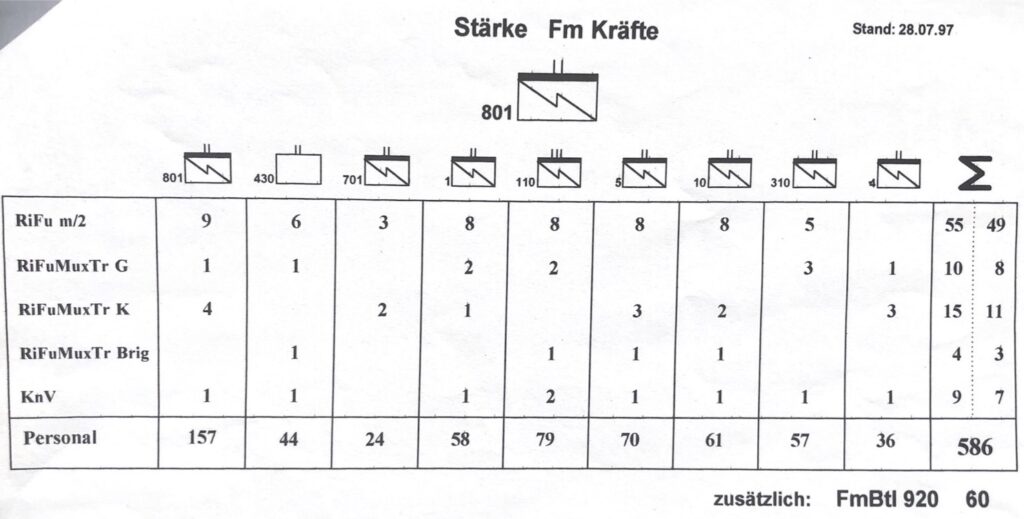

Durch den Einsatz von insgesamt

- 49 RiFuTrp, mittel/halbe – Reserve: 6

- 11 Multiplex-RiFuTrp, klein – Reserve: 4

- 8 Multiplex-RiFuTrp, groß – Reserve: 2

- 3 Multiplex-RiFuTrp, Brigade – Reserve: 1

- 7 KnVTrp – Reserve: 2

- 1 Zentrale Netzabfrage

konnte ein raumdeckendes, vermaschtes und leistungsfähiges AUTOKO-Netz eingerichtet werden, das eine maximale Nord-/Süd-Ausdehnung von ca. 130 km und von etwa 90 km in Ost-/West-Richtung erreichte.

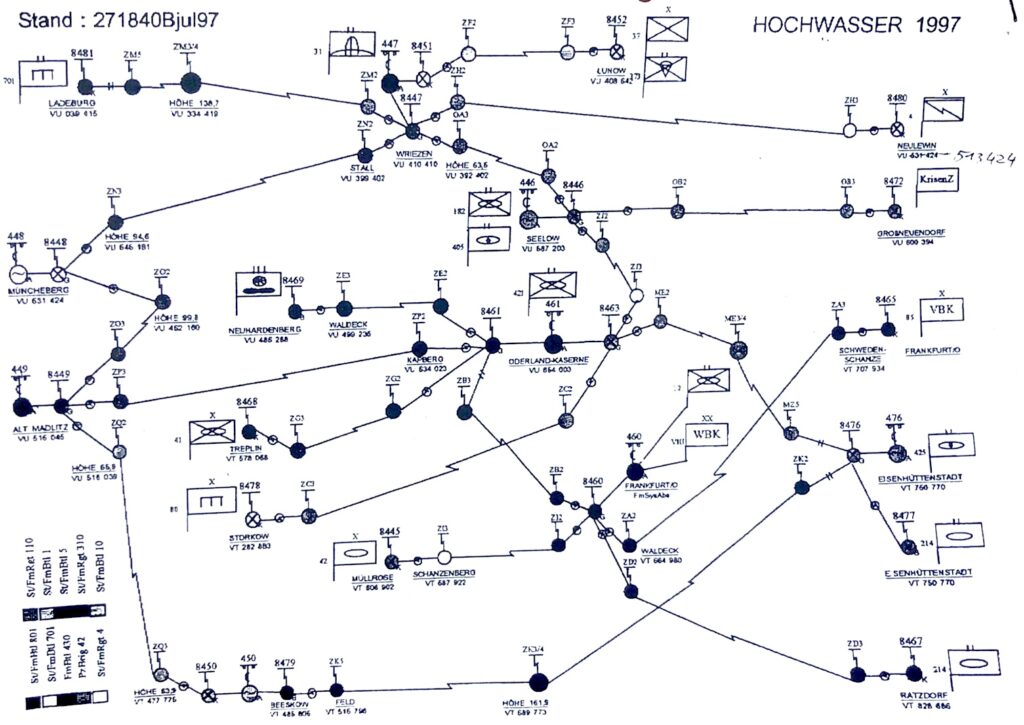

AUTOKO-Netz beim Oder-Hochwassereinsatz 1997 – Prinzipskizze

Graphik: Quelle 3, S. 93

Detailplan (Stand: 271840Bjul97), Graphik: Quelle 4

Ende Juli war für seinen Betrieb Personal in Stärke von insgesamt fast 590 im Einsatz, wobei der Kern von St/FmBtl 801 und fast die Hälfte aus dem Bereich des IV. Korps kam, während die anderen Fernmeldeverbände nur mit drei bis sieben Dutzend beteiligt waren.

Darüber hinaus wurden noch 12 HF-Sprechfunktrupps mit Personal in Stärke von ingesamt 60 in drei Führungskreisen des HFüKdo, IV. Korps und WBK VIII/14.PzGrenDiv eingesetzt, die aber aufgrund der verfügbaren leistungsfähigen Fernsprechverbindungen über AUTOKO kaum bzw. nicht genutzt wurden. HF-Schreibfunk kam dagegen nicht zum Einsatz.

Personal- und Materialeinsatz der Fernmeldekräfte beim Oder-Hochwassereinsatz 1997 (Stand: 28.07.1997)

Graphik: Quelle 4

Nicht vergessen werden soll dabei, daß darüber hinaus noch ca. 600 Soldaten der Fernmeldetruppe – davon allein ca. 200 von St/FmBtl 820 – als „Deichläufer“, „Sandsack-Packer“ und Kraftfahrer eingesetzt waren.

Die auf Kleinfahrzeuge beschränkte Befahrbarkeit der Wege in Oder- und Deichnähe hatte auch Einfluß auf den Einsatz des VHF-Truppenfunks in den Verbänden der Hilfskräfte: So war ein Einsatz von Gefechtsstand- oder gar Gefechtsfahrzeugen mit ihren VHF-Truppenfunkgeräten zwar nicht möglich, was aber durch die im allgemeinen ausreichend verfügbaren Kleinfahrzeuge mit SEM 80/90 kompensiert werden konnte, um die Kompanien und Züge im Deichbereich zu führen.

Schwieriger gestalteten sich die Fernmeldeverbindungen zu den im Rahmen der Deichüberwachung eingesetzten, sogenannten „Deichläufern“, da anfangs nicht ausreichend SEM 35 bzw. SEM 70 und genug Batterien hierfür verfügbar waren sowie kaum dienstliche Mobiltelefone — anfangs 64 (!), später zusätzlich 200 von der Deutschen Telekom AG zur Verfügung gestellte, für die darüber hinaus abseits von Städten sowie größeren Ortschaften kaum eine deutsche D1- und D2-Netzabdeckung vorhanden war oder bei denen oft nur Verbindungen in das polnische Mobiltelefonnetz zustande kamen.

Aufgrund der sehr begrenzten Anzahl und Netzabdeckung konnten dienstliche Mobiltelefone deshalb nur als zusätzliches Fernmeldemittel für Führungspersonal, Verbindungsoffiziere sowie Führer mobiler Instandsetzungs- und Wartungstrupps genutzt werden.

Elbe-Hochwassergebiet im August 2002

Graphik: Bildtafel 70

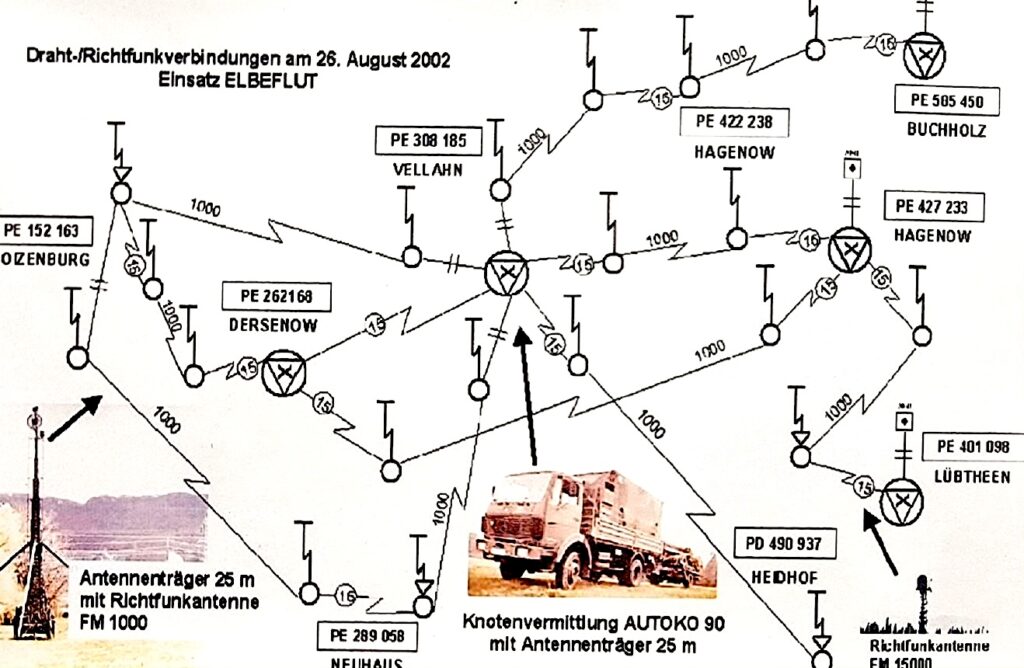

Auch im August 2002 kam es im Rahmen des bis bisher größten Hochwasser-Katastrophenhilfseinsatzes der Bundeswehr an der Elbe wieder zu einem größeren Einsatz der Fernmeldetruppe: Wiederum wurde u.a. an der unteren Elbe im Raum Boizenburg – Hagenow – Buchholz – Dömitz – Neuhaus – Boizenburg ein raumdeckendes, vermaschtes und leistungsfähiges AUTOKO-Netz eingerichtet, das Ende August eine Nord-/Süd- und Ost-/West-Ausdehnung von ca. 100 x 100 km erreichte.

Prinzipskizze des AUTOKO-Netzes beim Elbe-Hochwassereinsatz 2002

Graphik: Bildtafel 70

Ingesamt hat ihr Einsatz im Rahmen der Besonderen Auslandseinsätze der Bundeswehr zum Internationalen Krisenmanagement (IKM) – insbesondere seit Ende der 1990-er Jahre – bis Ende 2021 auch die Fernmelde‑, Führungsunterstützungs‑, Informationstechnik- und Elektronische Kampfführungstruppe fast drei Jahrzehnte geprägt – erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Anfang 2022 hat ebenfalls bei ihnen eine Umstellung von Organisation, Ausbildung sowie Übungen auf Landes- und Bündnisverteidigung begonnen.

Quellen:

Tafel 66 — 70 der Bildtafelausstellung “Fernmeldetruppen – Gestern und heute”

Weitere Quellen und zusätzliche Informationen zum Thema:

- Löbens, Manfred: Das Satellitenkommunikationssystem der Bundeswehr (SATCOMBw), in: Telegraphen-/Nachrichten-/Fernmeldetruppen und Führungsdienste – Führungsunterstützung seit 1899, Hrsg.: Fernmeldering e.V. 1999 – S. 209 ff.

- Berrenberg, Dr. Peter: Geschichte der Fernmeldetruppe des Heeres in der Bundeswehr im Wandel der politischen und technischen Rahmenbedingungen unter besonderer Berücksichtigung der Zeit seit 1970, Hrsg.: Fernmeldering e.V., Bonn 1999

- Bappert, Wolfgang: Die Fernmeldetruppe Fernmeldeverbindungsdienst im Zeitraum 1976 — 2004 – Teil E, Hrsg.: Fernmeldering e.V., Neustadt 2007 – ISBN 978–3‑00–020652‑8

- Chronik der 1. Luftlandedivision 1987–1991, Seite 150

- Unterlagen von HFüKdo — G6/InfoÜ aus Juli/August 1997 zum Fernmeldeeinsatz im Rahmen des Bundeswehrhilfseinsatzes an der Oder (Kopien in Besitz des Verfassers)

- Marokko 1960 – Der erste Auslandseinsatz des Sanitätsdienstes

- Unterlagen zum Fernmeldeeinsatz im Rahmen des Erdbeben-Katastrophenhilfseinsatzes 1980/81 in Süditalien im Raum Avellino — Materdomini (Dateien wurden von Oberst a.D. Hans-Peter Grünebach zur Verfügung gestellt)

- Bürkel, Peter/Hunziker, P.: Erdbebenkatastrophe in Süditalien vom 23.11.1980 — Schadenbilder und Massnahmen in der lnstandstellungsphase (A 15732), Hrsg.: Bundesamt für Luftschutztruppen — Sektion Ausrüstung und Bauten, Bern – März 1982

- Meyer, Michael: Pioniere 1976 und 1980/81 im Katastropheneinsatz, in: PIONIERE, Ausgabe 12/Dezember 2015 – Seite 64 f.

- Schick, Jürgen: Der Einsatz von St/FmBtl KFOR in Mazedonien und Kosovo sowie von LLFmKp AMF (L) 9 in Albanien im Jahr 1999 (Schritliche Mitteilung an den Autor)